Der Begriff „justieren“ bedeutet „genau einstellen, einpassen

oder ausrichten“. Auch wenn die Richtung stimmt – der Kunde möchte

das Produkt kaufen – kann es dennoch aus seiner Sicht wichtige Gründe geben,

die gegen einen Kauf sprechen. Ein Hinweis vorab …

Der Begriff „justieren“ bedeutet „genau einstellen, einpassen

oder ausrichten“. Auch wenn die Richtung stimmt – der Kunde möchte

das Produkt kaufen – kann es dennoch aus seiner Sicht wichtige Gründe geben,

die gegen einen Kauf sprechen. Ein Hinweis vorab: Auch wenn in diesem Abschnitt

oft von „Einwänden“ die Rede ist, sollten Sie Ihren Kunden gegenüber

eine andere Formulierung wählen und von „Frage“, „Hinweis“

oder „Bemerkung“ sprechen. So nehmen Sie der Diskussion die Schärfe.

Der Kunde und auch Sie selbst bekommen das Gefühl, dass Sie den Einwand

wie einen ganz normalen und sachlichen Diskussionsbeitrag behandeln. Nehmen

Sie bei einem Einwand die Angst des Kunden ernst, er könnte eine Fehlentscheidung

treffen. Sammeln Sie deshalb die typischen Einwände Ihrer Kunden und überlegen

Sie sich in Ruhe, wie Sie damit am Geschicktesten umgehen können.

Beim gesamten Verkaufsgespräch – und gerade bei der Einwandbehandlung-

sollten Sie eine kompetente und selbstbewusste Ausstrahlung haben. Ihre Kunden

sind erfahren und kritisch, sie sind also froh, wenn sie es mit einem selbstbewussten

Gesprächspartner zu tun haben, der mit ihnen auf „Augenhöhe“

diskutiert. Wenn ein Kunde einen Einwand vorbringt und Sie die Antwort darauf

ruhig und lächelnd vortragen, spürt der Kunde Ihre Sicherheit und

Souveränität. Wenn Sie hingegen unsicher werden und ins Stammeln geraten,

wird Misstrauen in ihm geweckt.

Der Unterschied zwischen Einwand und Vorwand

In der Fachliteratur für Verkäufer wird schon lange zwischen Einwand

und Vorwand unterschieden. Den meisten Verkäufern ist der Unterschied geläufig,

daher hier nur eine kurze Zusammenfassung.

Der Einwand zeigt, dass der Kunde noch bestimmte Bedenken oder Fragen hat, bevor

er dem Kauf zustimmt. Wenn diese Bedenken ausgeräumt sind, wird er kaufen.

Es ist ein positives Zeichen, denn es zeigt, dass sich der Kunde gedanklich

mit dem Produkt befasst. Ein Vorwand dagegen ist eine Ausrede, die der Kunde

vorschiebt, weil er nicht kaufen will. Ein Vorwand ist oft ein Zeichen dafür,

dass der Kunde den Nutzen eines Produktes für sich nicht erkannt hat. Ob

es sich lohnt, den Kunden weiter zu bearbeiten oder ihn „ziehen zu lassen“,

müssen Sie individuell entscheiden. Ein Einwand ist also ein „Ich-will-Signal“,

ein Vorwand ein „Ich-will-nicht-Signal“.

Um herauszufinden, ob es sich bei der Äußerung des Kunden um einen

Einwand oder einen Vorwand handelt, stellen Sie dem Kunden die „Angenommen-Frage“.

Beispiel:

Kunde: „Die Lieferzeit von drei Wochen ist mir zu lang.“

Sie: „Angenommen, wir könnten die Lieferzeit auf zwei Wochen verkürzen,

würden Sie sich dann für diese Produkt entscheiden?“

Bejaht der Kunde, war seine Anmerkung ein Einwand. Verneint er, ist die Aussage

mit großer Wahrscheinlichkeit ein Vorwand.

Auch wenn die Versuchung zum „Gegenangriff“ groß ist, weil

der Kunde seinen Einwand aggressiv vorgetragen hat: Nehmen Sie den Einwand des

Kunden ernst und gehen Sie positiv darauf ein. Wenn Sie die Äußerungen

sofort mit einem Gegenargument abschmettern, kann schnell ein Streitgespräch

entstehen. Damit riskieren Sie den Verlust des Kunden – und gleichzeitig den

Verlust eines lukrativen Geschäfts. Hören Sie sich den Einwand genau

an, bedanken Sie sich dafür und stellen Sie dem Kunden gezielte Fragen,

um an weitere Informationen zu kommen. „Wie meinen Sie das genau?“,

„Woher haben Sie diese Informationen?“ So fühlt sich der Kunde

ernst genommen und kann sich erst einmal entlasten. Dadurch wird er wieder offen

für Ihre Argumente.

Die Vorwegnahme eines Einwands

Bei klaren Fakten, die Ihnen und auch Ihren Kunden bekannt sein dürften,

kann es sinnvoll sein, einen Einwand als vertrauensbildende Maßnahme vorweg

zu nehmen. Beispiel: Sie sind in der Region der teuerste Anbieter für ein

Produkt. In diesem Fall können Sie den möglichen Einwand des Kunden

„zu teuer“ vorweg nehmen – beispielsweise indem Sie sagen: „Sicher

haben Sie schon gehört, dass wir uns mit unseren Produkten im Hochpreis-Segment

bewegen. Wir sind stolz darauf, Premium-Anbieter zu sein und unseren Kunden

dafür besonders hochwertige Produkte und eine sehr intensive Betreuung

bieten zu können.“ Sie nehmen damit dem Kunden den sprichwörtlichen

„Wind aus den Segeln“.

Wie Sie eine negative Produktaussage in eine positive umwandeln

Manchmal äußert sich ein Kunde negativ über das Kaufobjekt –

entweder, weil ihm tatsächlich eine bestimmte Eigenschaft nicht gefällt

oder weil er den Preis drücken möchte. Die Rhetorik bietet Ihnen die

Möglichkeit, durch geschickte Argumentation einen scheinbaren Nachteil

in einen Vorteil zu verwandeln.

Das geht so: Zuerst teilen Sie dem Kunden mit, dass Sie die negative Bewertung

des Kaufobjekts nachvollziehen können. Fragen Sie gleichzeitig: Welchen

Vorteil könnte die negative Eigenschaft für den Kunden bieten?

Dann erfolgt eine positive Neubewertung durch die Beschreibung des Vorteils.

In der Praxis sieht das beispielsweise so aus:

Kunde: Die roten Sitze im Wagen gefallne mir nicht. Wie kann man bei einem so

eleganten Auto rote Sitze nehmen?

Verkäufer: Das habe ich auch zuerst gedacht, als ich den Wagen zum ersten

Mal gesehen habe. Inzwischen finde ich das sehr chic, denn die roten Sitze machen

den Wagen zu etwas wirklich Besonderem. Das hat nicht jeder.“

Kunde: Also, wenn ich es mir recht überlege, stimme ich Ihnen zu. Meine

Frau liebt es auch etwas extravagant, von daher würden die roten Sitze

schon passen.

Die Verzögerungstaktik

Hin und wieder bringt eine Kunde einen Einwand, den Sie nicht sofort oder überhaupt

nicht entkräften können. Mit der Verzögerungstaktik gewinnen

Sie Zeit, um noch weitere Informationen in Bezug auf den Einwand zu beschaffen

oder sich eine geeignete Antwort zu überlegen.

Kaufbarrieren

Wenn Ihr Kunde viele Einwände hat, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder

möchte er sicher gehen, dass er den hohen Preis für das Produkt wirklich

an richtiger Stelle investiert, oder er hat eine Kaufbarriere, die so zum Ausdruck

kommt. Diese kann sogar in dem Fall vorliegen, in dem Ihr Kunde Ihnen seine

Bedürfnisse in Bezug auf das Produkt und seinen immateriellen Gewinn genannt

hat und davon überzeugt ist, dass Ihr Produkt zu ihm passt und seine Bedürfnisse

erfüllt. Was könnte jetzt noch einer positiven Kaufentscheidung im

Weg stehen? Es gibt darüber hinaus drei zusätzliche Vorraussetzungen,

die erfüllt sein müssen:

- Der Kunde muss seinen eigenen Kaufwunsch als Ausdruck eines berechtigten

Bedürfnisses akzeptieren. - Die Verwirklichung des Kaufwunsches darf keinen immateriellen Schaden verursachen.

- Der Kunde muss grundsätzlich entscheidungsfähig und -bereit sein.

Sobald mindestens eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, tritt eine

innere Kaufbarriere auf. Diese verhindert, dass der Kunde den Kauf tätigt.

Oft wird der Verkäufer nicht über den Gedankenfluss des Kunden informiert

und daher unerwartet mit einem Vorwand abgespeist. Es geht also darum, mögliche

negative Grundgedanken des Kunden zunächst durch die Frage: „Was spricht

gegen den Kauf von

?“ zu ermitteln.

Wenn der Kunde der Überzeugung ist, sein Wunsch nach dem Kaufobjekt sei

aus bestimmten Gründen unmoralisch oder nicht akzeptabel, können Sie

ihm mit großer Wahrscheinlichkeit durch gezielte Fragen eine für

ihn selbst nachteilige, zu überprüfende Denkstrategie nachweisen.

Natürlich kann sich aus seiner Antwort auch ergeben, dass seine Bedenken

gerechtfertigt sind und dass es wirklich besser ist, wenn er sich nach einem

anderen Produkt umschaut.

Verzichten Sie bitte darauf, den Kunden direkt auf einen „Denkfehler“

hinzuweisen und vermeiden Sie in jedem Fall Wörter wie „unrichtig“,

„unlogisch“ oder „falsch“. Damit drängen Sie ihn in

die Defensive – und schon ist ein gefährliches und möglicherweise,

durch darauf folgenden Kundenverlust, ziemliche teueres Streitgespräch

im Gange. Beschränken Sie sich daher lieber auf Fragen, so dass der Kunde

das Irrationale an seinem Gedankengang von alleine erkennt.

Wenn Sie alle Bedenken des Kunden ausgeräumt und sich auf ein Produkt nach

seinen Vorstellungen geeinigt haben, ist es Zeit, beherzt zur Abschlussphase

überzugehen. Manche Verkäufer im Hochpreissegment machen aus Unsicherheit,

ob der Kunde wirklich so viel Geld investieren möchte, an dieser Stelle

den Fehler, ihm Fragen zu beantworten, die er überhaupt nicht gestellt

hat. Dadurch wecken Sie im sprichwörtlichen Sinne „schlafende Hunde“

und rufen bei manchen Kunden wieder Zweifel und Bedenken wach. Deshalb gehen

Sie lieber zügig zur Abschlussphase über, wenn der Kunde keine Fragen

oder Einwände mehr hat.

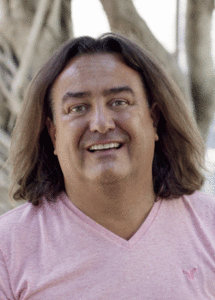

Stéphane Etrillard zählt zu den meistgefragten Wirtschaftstrainern und Business-Coaches. Als Experte für persönliche Souveränität und Unternehmersouveränität ist er Autor von über 40 Büchern. Sein einzigartiges Know-how ist in den letzten 20 Jahren in der Begleitung von über 25.000 Unternehmern und Managern entstanden. Seine Unternehmercoachings wenden sich an Unternehmer, die erfolgreich werden und bleiben wollen und vor allem mit Leistungen am Markt auftreten wollen, die auch gekauft werden.