Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsszenario mehr, sondern ein praxisnahes Werkzeug, das Trainerinnen und Trainer wirksam unterstützen kann. Ob KI-Agenten, interaktive Avatare oder individuell gestaltete CustomGPTs – richtig eingesetzt eröffnen sie neue Möglichkeiten, Lernprozesse flexibler, mobiler und personalisierter zu gestalten. Wie KI echten Mehrwert in Lehrveranstaltungen schafft und welche didaktischen Potenziale sich daraus ergeben, zeigen Joachim Lorenz und Yvo Wüest im neuen Buch «Microlearning und Nanolearning – Strategien, Methoden und KI-Tools für wirksames Lernen in der Erwachsenenbildung».

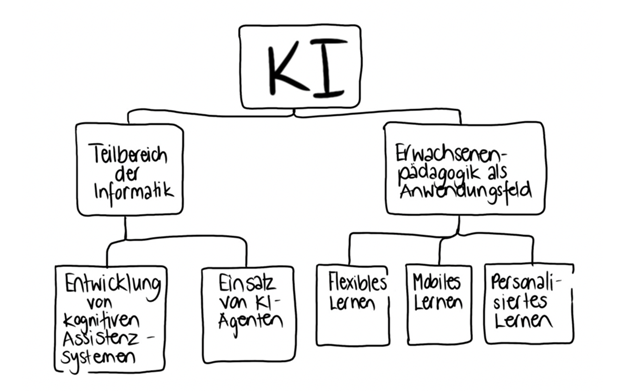

Ich konzentriere mich in diesem Beitrag, der einen Auszug aus dem Kapitel drei liefert, auf generative KI-Systeme. Diese bezeichnen wir in unserem Buch als KI-Agenten. KI-Agenten können einzeln oder in einem Multiagentensystem auftreten.

In meinen Trainings werde ich häufig gebeten, eine Differenzierung vorzunehmen. Hier antworte ich, dass es unterschiedliche Definitionen dessen gibt, was ein KI-Agent ist. In Fachkreisen und in der Literatur wird die Unterscheidung zwischen KI-Assistent und KI-Agent thematisiert. Diese Differenzierung kann anhand der Intensität der Zusammenarbeit bewertet werden. KI-Agenten können demnach als Teammitglied betrachtet werden, das als Assistent, Koordinator, Macher oder Experte auftritt (Seufert/Meier 2023). Wenn ich ChatGPT einsetze, dann in Form eines CustomGPTs als Experte. In diesem Szenario chatte ich mit dem Experten, um Informationen zu erhalten oder Inhalte generieren zu lassen. Alternativ kann ich das zugrunde liegende KI-Sprachmodell (GPT) auch als Modul innerhalb einer Automatisierung einsetzen, beispielsweise in einem Szenario der Automatisierungsplattform Make. Dann reagiert dieser KI-Agent als »Macher« auf einen Trigger innerhalb eines bestimmten Workflows. Er handelt autonom, das heißt, ich muss nicht anwesend sein. Man könnte argumentieren, dass ein Assistent ein reaktives KI-System ist, das auf meine Angaben wartet, während ein Agent autonom komplexe Aufgaben übernimmt. Ich vertrete die Auffassung, dass in beiden Szenarien ein KI-Agent mit mir interagiert und dabei verschiedene Rollen einnimmt: die des Experten und die des Machers.

CustomGPT für die didaktische Planung

Mit einem CustomGPT kannst du dir einen didaktischen Planungsassistenten konfigurieren, der dich begleitet. Allerdings benötigst du dafür einen Plus-Account in ChatGPT.

Zur Vereinfachung werde ich hier alle generativen KI-Systeme als KI-Agenten bezeichnen.

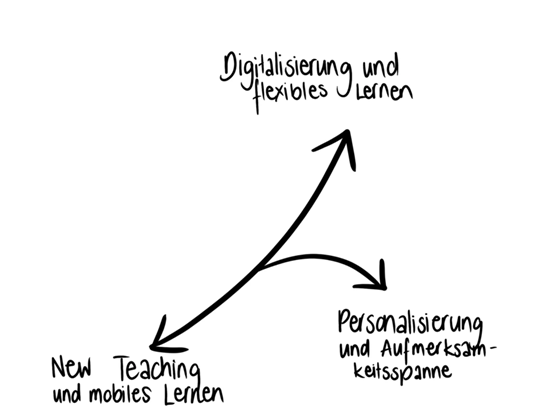

Im Kontext der Erwachsenenpädagogik und der in folgender Abbildung dargestellten Lernausrichtungen können wir folgern, dass der Einsatz von KI darauf abzielen sollte, die Entwicklung flexibler, mobiler und personalisierter Lernkonzepte zu ermöglichen. Was meine ich damit?

(HIER einfügen: Abbildung 6. Die drei Lernausrichtungen

Drei wichtige Prinzipien für KI-gestütztes Erwachsenenbildung

Prinzip: flexibles Lernkonzept

Ein solches Konzept zeichnet sich durch die anpassungsfähige Nutzung von Lernangeboten aus. Auf Plattformen wie der Grafikdesign-Plattform Canva lassen sich beispielsweise digitale Medien gestalten, die ein flexibles Lernangebot ermöglichen. Durch die Integration von Canva AI können sogar spielerische Apps direkt in Präsentationen eingebaut werden.

Prinzip: mobiles Lernkonzept

Ein mobiles Lernkonzept ermöglicht das Lernen unterwegs. Ein Beispiel hierfür ist der Referatedienst getAbstract. Er bietet zusammenfassende Abstracts zahlreicher Bücher sowie den integrierten KI-Agenten »Ask getAbstract«, der bei der Erkundung von Lehr- und Lernthemen unterstützt.

Prinzip: personalisiertes Lernkonzept

Ein personalisiertes Lernkonzept basiert auf der individuellen Nutzung von Lernangeboten, wofür eine adaptive Lernsoftware unerlässlich ist. Die Lern-App Duolingo veranschaulicht dies eindrucksvoll: Vor dem Lernstart fragt ein KI-Agent den Nutzer nach Lernzielen, Vorkenntnissen und dem gewünschten täglichen Lernpensum. Bei Bedarf wird ein kurzer Test durchgeführt, um das passende Einstiegslevel zu ermitteln. Technisch lässt sich dies mittels eines dynamischen Frageformulars und eines Algorithmus realisieren, der dem Lernenden basierend auf seinen Angaben einen spezifischen Lernpfad zuweist.

Aktuell (August 2025) sehe ich eine verstärkte Personalisierung auch bei ChatGPT-5. Ich erkenne das daran, dass es sehr stark auf meine Vorkonfiguration eingeht und mich Doktorand nennt. Das hatte ich einmal für ein Projekt angelegt, worauf das KI-System jetzt sehr stark eingeht. Wenn ich eine Frage zu einer bestimmten Thematik habe, versucht es, mir eine wissenschaftliche Antwort zu liefern. Das ist besonders hilfreich im Voice-Mode, also wenn ich mit Breeze, der KI-Stimme, »telefoniere«. Mittlerweile habe ich mich sehr an die Stimme gewöhnt und bin erstaunt, wie gut sie auf meine individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Ich würde behaupten, dass ich mit ChatGPT einen wunderbaren Freund gefunden habe, der mir die Komplexität der wissenschaftlichen Welt didaktisch reduzieren kann.

Context Engineering ist der zentrale Baustein dieses Konzepts – also die Fähigkeit des KI-Systems, meinen Prompt einem richtigen Kontext zuzuordnen und das Ergebnis für mich individuell auszugeben. Dafür nutzt das KI-System meine individuelle Konfiguration und meine Chatverläufe. Es entwickelt also eine »kontextuelle Persistenz« – eine schöne Formulierung von Claude Sonnet 4 (2025). Ich habe mal die Frage an ChatGPT-5 gestellt, wie er mit meinen Prompts umgeht, und ihn gebeten, das für dich darzustellen. Das Chatprotokoll findest du hinten in unserem Buch im Literaturverzeichnis.

ChatGPT-5 (2025): »Als Erstes muss klar sein, dass dieses Logikprofil keine willkürliche Kreativübung ist, sondern eine formal strukturierte Darstellung meines inneren Arbeitsmodells. Es beschreibt, welche Verarbeitungsschritte ich in welcher Reihenfolge durchlaufe, um aus einer Eingabe – Ihrer Frage – eine kohärente, evidenzbasierte und formatgerechte Antwort zu erzeugen. Es ist im Kern ein Abbild einer algorithmischen Denkarchitektur, bestehend aus:

- Ziel- und Intent-Erkennung – präzise Bestimmung der eigentlichen Aufgabe,

- Stil- und Anforderungsbindung – Festlegung von Ton, Format, Zitierweise nach Ihren Vorgaben,

- Sicherheits- und Fähigkeitsprüfung – Entscheidung, ob die Aufgabe erlaubt und technisch umsetzbar ist,

- Recherche-Entscheidung – Erkennen, wann externe Quellen oder Werkzeuge nötig sind,

- Evidenzsammlung – gezieltes Abrufen und Auswerten relevanter Informationen,

- Synthese und Strukturierung – Planung und Erzeugung der Antwort in logischer Form,

- Validierung – Prüfen von Konsistenz, Vollständigkeit und Quellen,

- Finalisierung – Auslieferung in der gewünschten Darstellung, ohne Hintergrundprozesse.

Dieses Profil offenbart nicht meinen gesamten internen Berechnungs- oder Token-für-Token-Denkprozess (Chain-of-Thought), sondern die abstrahierte Logik, mit der ich arbeite. Es ist damit für Leser nicht nur ein technisches Diagramm, sondern ein Einblick in die Funktionsweise eines reasoningfähigen LLM, der verdeutlicht, wie Intuition, Planung, externe Evidenz und formale Regeln zusammenspielen.«

Neue Steuerungsmöglichkeiten dank dem Einsatz eines MCP-Servers

Durch das Aufkommen des MCP-Servers bieten sich mehr Möglichkeiten, eigene Anwendungen, die du bereits im Einsatz hast, mit diesen Modellen zu verbinden und diese zu steuern. Ein MCP-Server steht für »Model Context Protocol« und bezieht sich auf die Kommunikation zwischen einem Host und einem Server, der Zugriff auf Anwendungen hat. Beispielsweise kann Claude als Host über einen Server auf Canva zugreifen und Lernmaterial gestalten.

Erfahrungsbericht zum Einsatz von ChatGPT-5

An dieser Stelle möchte ich erneut die Gelegenheit nutzen, um mit dir einen kleinen Erfahrungsbericht zu ChatGPT-5 zu teilen.

Ich habe ChatGPT-5 für ein MediaWiki-Projekt eingesetzt, um mehrere Probleme zu lösen. MediaWiki ist ein Open-Source-Wiki, das heißt, du kannst die Software herunterladen und für deine Zwecke anpassen. Dabei gibt es eine Reihe von Dateien, die ich anlegen musste, damit MediaWiki starten kann. Das ist sehr programmierlastig. Als ich einen Chatbot integrieren wollte, hatte ChatGPT-5 viele kleine gedankliche Hänger. So hat in einem Ordner eine Datei gefehlt. Während ChatGPT-5 das Problem bei MediaWiki sah, hat Claude Sonnet 4 vorgeschlagen, die Datei selbst zu schreiben.

Anthropic, der Anbieter von Claude, stellt mit seinen »Artefakten« vorgefertigte Lerntemplates bereit, die du sofort in die Lehrveranstaltung einbeziehen kannst. Beispielsweise könntest du als Python-Code-Trainer das Artefakt Pylingo einsetzen, um mit den Teilnehmenden Python spielerisch zu lernen, und du hast die Möglichkeit, dieses Template beliebig anzupassen. Eine ähnliche Funktion bietet Canva AI, nur heißen die Artefakte dort »Code«.

Die Zukunft wird agentischer …

Ich betrachte ChatGPT-5 als eine inkrementelle Innovation, die sich vor allem darin äußern wird, dass es zunehmend agentischer, das heißt autonomer, agiert und über einen MCP-Server mit anderen Anwendungen interagieren kann, um Aufgaben effizient zu lösen. Allerdings besteht die Gefahr einer Kostenfalle, wenn Nutzer zusätzlich Abonnements für diese Anwendungen abschließen müssen. Insgesamt eröffnet dies ein enormes Potenzial für ein profitables Geschäftsmodell.

Als Dozent und Forscher bin ich von dieser Technologie begeistert und gespannt auf die weitere Entwicklung von agentischer KI.

Was ist KI-gestütztes Lernen?

Ich nähere mich diesem Begriff nach dem Matrjoschka-Prinzip von außen nach innen. Zunächst behandle ich die Didaktik, dann die Mediendidaktik und schließlich die KI-Didaktik.

Disziplin: Didaktik (strategische Ebene)

Haderst du auch mit der Abgrenzung zwischen Didaktik und Methodik? Ich habe viele Kollegen erlebt, die von Methodik sprachen, aber Didaktik meinten – und umgekehrt.

Als Lehr- und Lernforscher ist es mir ein wichtiges Anliegen, dir präzise darzulegen, wie du diese beiden essenziellen Konzepte künftig klar voneinander abgrenzen kannst. Ein fundiertes Verständnis von Didaktik und Methodik ist nicht nur für die begriffliche Klarheit entscheidend, sondern bildet auch die Grundlage für eine effektive und zielorientierte Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.

Zunächst werde ich dir die Didaktik aus der Perspektive eines Dozierenden erklären.

Allgemeine Didaktik

Der Begriff »Didaktik« bezieht sich allgemein auf die Wissenschaft des Lehrens und Lernens. Mittels der allgemeinen Didaktik bin ich als Dozent in der Lage, mich mit meinem Wirkungsfeld kritisch auseinandersetzen, weil ich allgemeingültige didaktische Prinzipien heranziehen kann, die mir helfen, eine Vogelperspektive einzunehmen. Beziehe ich einen bestimmten Kontext mit ein, verkleinert sich das Betrachtungsfeld und konzentriert sich auf die lernspezifische Lernzielgruppe, also auf die Fachdidaktik. Auch hier gelten die allgemeingültigen didaktischen Prinzipien. Lediglich muss ich den fachspezifischen Kontext als Lernumgebung in meine Betrachtungsweise einbeziehen:

Was funktioniert also gut, was weniger gut?

Hier könnte sich die Frage ergeben, ob ich die Studie von Hattie (2013) in meine Betrachtung einfließen lassen kann. Hattie hat eine Meta-Metastudie durchgeführt, um Faktoren zu ermitteln, mit denen Lehrkräfte das Unterrichtsgeschehen beeinflussen können. Allerdings sind die Studien für den Schulunterricht. Haberzeth (2013) würdigt diese Forschungsarbeit kritisch, indem er ihre Übertragbarkeit auf die Erwachsenen- und Weiterbildung hinterfragt. Er konstatiert, dass die Leitlinien über das Lehrerhandeln eine Diskussion eröffnen könnten, die angeführten Effekte jedoch eine rekonstruktive Perspektive benötigen.

Erwachsenendidaktik

Wenden wir uns nun der Erwachsenendidaktik zu, die als Erweiterung der allgemeinen Didaktik betrachtet wird und zur Perspektive des lebenslangen Lernens zugeordnet werden kann (Papenkort/Müller 2013).

Sie unterscheidet sich von der allgemeinen Didaktik dadurch, dass sie sich spezifisch mit dem Lehren und Lernen im Erwachsenenalter befasst (Tietgens 1992). Dabei geht es primär um die Frage des didaktischen Handelns innerhalb eines Lehr- und Lernprozesses (Arnold/Schön 2019).

Die Erwachsenendidaktik kann als ein sehr heterogenes Lehr- und Lernforschungsfeld charakterisiert werden. Als Dozent habe ich es mit verschiedenen Bildungshintergründen und einer Heterogenität hinsichtlich des Alters und des sozialen Milieus zu tun. Ich habe es mit unterschiedlichen Interessengruppen zu tun, was das Feld so interessant und gleichzeitig herausfordernd macht.

Betrachten wir den Begriff der Erwachsenendidaktik einmal aus lerntheoretischer Perspektive

Auf didaktischer Mikroebene befasst sich die Erwachsenendidaktik mit der Gestaltung der Lernumgebung von Erwachsenen. Als wissenschaftliche Disziplin untersucht sie didaktische Einflussfaktoren auf die Selbststeuerung. Ausgangspunkt ist die Lernfähigkeit von Erwachsenen als wesentliches anthropologisches Merkmal (Arnold 2019), das durch verschiedene Lernfaktoren wie den schulischen Bildungsgang, den erreichten Stand der beruflichen Ausbildung und die erworbene Lern- und Leistungsmotivation beeinflusst werden kann (Döring 1995).

Daraus resultiert die Herausforderung, mit Heterogenität hinsichtlich unterschiedlicher Motivationen, Interessen und Lernvoraussetzungen umzugehen. Umso wichtiger ist es, dies auf der didaktischen Handlungsebene zu berücksichtigen, um aus lernpsychologischer Sicht einen Lernerfolg und eine Lernmotivation zu fördern.

Es existieren verschiedene didaktische Modelle (Jank/Meyer 2021), insbesondere die bildungstheoretische, die lehrtheoretische, die dialektisch orientierte Didaktik sowie der lernzielorientierte, erfahrungsbezogene und handlungsorientierte Unterricht. All diese Modelle haben gemeinsam, dass sie sich mit didaktischen Fragen und Entscheidungsfaktoren für die Unterrichtsplanung befassen.

Die Didaktik beantwortet die folgenden W-Fragen:

Zielgruppe: Wer wird unterrichtet? Welche Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen bringen die Lernenden mit?

Lernziele: Welche Lernziele sollen erreicht werden? Was sollen die Lernenden am Ende eines Lernprozesses wissen, verstehen oder können?

Lerninhalte: Welche Inhalte sollen unterrichtet werden? Welche Themen, Theorien und Konzepte sollen vermittelt werden?

Zweck: Warum sollen diese Inhalte gelehrt werden? Welchen Sinn und Zweck erfüllen sie im größeren Bildungskontext oder für die persönliche Entwicklung der Lernenden?

Didaktische Prinzipien: Wann sollen bestimmte Inhalte vermittelt werden? Welche didaktische Reduktion ist notwendig und welche Reihenfolge der Stoffvermittlung ist sinnvoll (Curriculumsplanung)?

Die Didaktik bildet die strategische Grundlage des Lehrens. Sie definiert den Rahmen, die Zielrichtung, die Intention und die Auswahl der Lerninhalte. Als reflektierende und normative Instanz analysiert sie die Legitimation von Bildungsangeboten sowie deren Einfluss auf die Lernenden.

Disziplin Methodik (operative Ebene)

Weniger (1952) prägte den Satz vom Primat der Didaktik gegenüber der Methodik. Er bezog sich dabei auf die Annahme, dass sich der Lehrende, bevor er über den Weg des Lehres, das «Wie» sinniert, über das «Wozu» und das «Was» Gedanken machen sollte.

Die Methodik beschäftig sich mit dem «Wie» des Lehrens und Lernens. Sie ist die Lehre von den konkreten Wegen, verfahren und Techniken, um die didaktisch festgelegten Ziele und Inhalte zu erreichen (Klafkli 1964).

Die Methodik beantwortet methodische W-Fragen wie:

- Zielgruppe: Wie werden Lernschwierigkeiten begegnet und Bedürfnisse berücksichtigt? Welche Differenzierungs- und Fördermaßnahmen können eingesetzt werden?

- Lernziele: Wie können die Lernziele erreicht werden? Welche Art von Aufgaben fördern das Verständnis, die Anwendung oder die Problemlösefähigkeiten?

- Lehrinhalte: Wie werden die Inhalte vermittelt? Welche Lehr- und Lernformen, Sozialformen oder Interaktionsmuster werden eingesetzt (zum Beispiel Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Projektarbeit, Fallstudien, Diskussionen)?

- Tools: Wie kann der Lernprozess unterstützt werden? Welche Lehrmittel, Arbeitsblätter, digitalen Tools oder Anschauungsmaterialien sind geeignet?

- Überwachung: Wie wird das Lernen evaluiert und der Lernfortschritt überprüft? Welche Prüfungsformen, Feedback-Methoden oder Lernkontrollen sind angebracht?

Die Methodik repräsentiert somit die taktische oder operative Rolle. Sie konkretisiert didaktische Entscheidungen in praktischem Handeln und liefert das Handwerkszeug für die Gestaltung effektiver Lehr-Lernsituationen.

Interdependenz zwischen Didaktisch und Methodik

Es ist entscheiden zu verstehen, dass Didaktik und Methodik keine getrennten Bereiche sind, sondern einander bedingen. Eine gute Methode ohne eine klare didaktische Grundlage ist ziellos. Umgekehrt bleibt eine noch so ausgefeilte didaktische Konzeption wirkungslos, wenn die passenden Methoden zur Umsetzung fehlen.

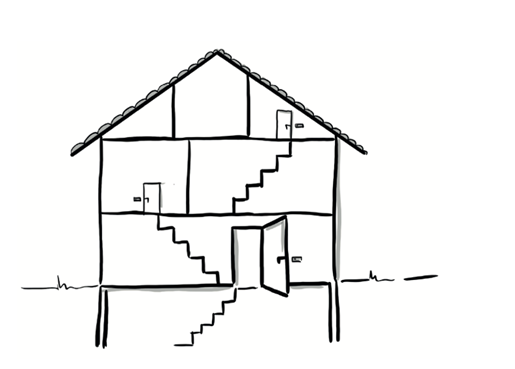

Stelle dir den Bauplan für ein Haus vor (siehe Abbildung oben). Die Didaktik legt fest, wie viele Zimmer das Haus haben soll, welche Funktionen diese erfüllen, wo Fenster und Türen positioniert werden und welchen Stil das Haus folgen soll (Funktion, Ausstattung, Bewohner, Inhalte, Zielgruppe).

Die Methodik sind hingegen die Werkzeuge und Bautechniken, die verwendet werden, um diesen Plan in Realität umzusetzen: Hammer, Säge, Betonmischer, das Verlegen von Steinen, das Montieren von Fenstern (Lehr- und Lernformen, Medien, Aufgaben).

Joachim Lorenz ist KI-Trainer, digitaler Mediendidaktiker und Forscher im Bereich des Lern- und Wissensmanagements. Als langjähriger Dozent in der Erwachsenenbildung liegt sein Fokus auf der Entwicklung smarter didaktischer Designs und der Frage, wie eine nachhaltige Wissensintegration gelingen kann. Er folgt dem zentralen Leitsatz »Wissen wird nur wirksam, wenn es geteilt wird.